Pourquoi mettons nous des images sur nos murs ?

Aussi loin qu’on remonte dans le temps, et où qu’on aille, les images sont omniprésentes sur nos murs. Figures peintes sur les parois des cavernes, fresques murales, retables, portraits d’ancêtres, peintures de paysages, affiches de stars dans les chambres d'adolescents, magnets sur la porte du frigo ou street art, les humains éprouvent l’irrépressible besoin d’orner les parois des lieux qu’ils occupent.

Or,

au fil des générations, la sélection naturelle ne conserve une

activité aussi coûteuse en temps et en énergie que si l’espèce qui la

pratique en tire avantage.

Mais en quoi consiste cet avantage ? Pourquoi, depuis plusieurs dizaines de millénaires, les humains investissent-ils autant de temps et de ressources pour recouvrir leurs murs avec des images ?

Mais en quoi consiste cet avantage ? Pourquoi, depuis plusieurs dizaines de millénaires, les humains investissent-ils autant de temps et de ressources pour recouvrir leurs murs avec des images ?

*

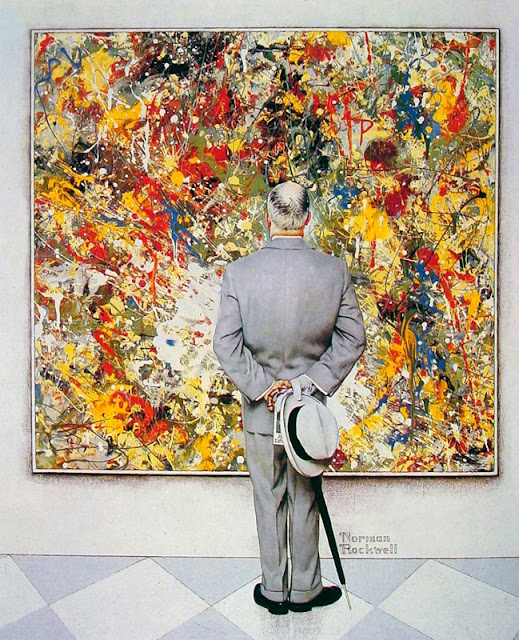

Pour comprendre ce phénomène, commençons par observer ce qu’il se passe lorsque nous nous laissons captiver par une œuvre d’art.

À ce moment, notre champ visuel se resserre, les bruits alentour s’estompent. On oublie alors l’environnement et l’écoulement du temps. Une sorte de joie calme s’installe en nous. Et notre monde intérieur, à l’unisson du monde extérieur, semble transfiguré par une forme d’harmonie inédite. Nous vivons une expérience esthétique*.

Cette expérience, qui peut être brève et légère au point que nous la remarquons à peine, mais parfois suffisamment intense pour nous marquer profondément, traduit un état de conscience particulier. Un état où différents modes d’activité du cerveau, par ailleurs antagonistes, se mettent à travailler de concert. Un état où s’associent, paradoxalement, émotion et réflexion, concentration et vagabondage mental.

Pour induire cet effet, l’image met en œuvre un ensemble de dispositifs

destinés à capturer, retenir et modeler notre attention. Le principal

d’entre eux est sa composition. Un savant agencement où les différentes

parties de l’œuvre établissent de subtils rapports entre elles ainsi

qu’avec l’ensemble de l’image, et dans lequel le fond et la forme se

répondent pour dessiner un univers mental parfaitement cohérent*.

|

| Lignes directrices de la composition de "L'Astronome" de Vermeer. |

Percevoir une image, c’est la recréer en nous. Si bien que, lorsque nous nous laissons absorber par une œuvre d’art, c’est comme si sa cohérence guidait non seulement notre regard, mais remodelait notre esprit, l’aidant ainsi à réorganiser le flux de nos pensées.

On peut donc émettre l’hypothèse que le bien-être que nous ressentons lorsque nous sommes sous le charme de certaines images tient à l’effet réparateur produit par cette vaste synchronisation de l’activité cérébrale.

*

Cet effet bénéfique nous fournit une explication plausible de l’omniprésence des images. Au fil de son évolution, l’être humain aurait intuitivement compris l’avantage qu’il y a, pour lui, à modeler la forme de ses productions pour leur procurer la dimension esthétique qui contribue à faciliter le fonctionnement d'un cerveau de plus en plus complexe.

|

| Le raffinement de la taille des silex excède leur seule efficacité. |

En effet, la contemplation des œuvres d’art n’est qu’un cas très particulier d’un phénomène bien plus vaste. Lorsqu’on observe les sociétés non occidentales, on constate, à chaque moment de l’existence, la présence "d’instruments esthétiques" — images, peintures corporelles, tatouages, parures, objets sculptés, mais aussi danses, musiques, chants, récits*...

|

| De la peinture corporelle à l'architecture cyclopéenne, quelques exemples "d'instruments esthétiques". |

Ces instruments esthétiques ne sont d’ailleurs pas que de simples lubrifiants de l’activité mentale. Leur rôle est déterminant dans le fondement des sociétés humaines. Associés entre eux dans les cérémonies rituelles, éventuellement en conjonction avec des substances psychotropes qui amplifient leurs effets, les plus sophistiqués d’entre eux semblent ouvrir la porte d’un monde surnaturel où il est possible de dialoguer avec les esprits invisibles et les ancêtres.

|

| Danse du feu, évocation d'un épisode du Ramayana, Bali. |

Et les vertigineuses modifications des états de conscience produites en ces circonstances permettent d’ancrer, au plus profond du corps et de l’esprit des participants, les mythes des origines, les croyances et les codes de la société, leur offrant ainsi ce qui est le plus important pour l’être humain : le sens de l’existence.

*

Cependant, toutes les images que nous accrochons à nos murs ne sont pas des œuvres d’art remarquables, des peintures religieuses ou des objets sacrés. Loin de là. Pourtant, même si elles ne sont pas exceptionnelles, ces images sont néanmoins indispensables à notre quotidien.

Tout d’abord, parce que notre cerveau s’est développé dans un environnement riche en informations visuelles et que la pauvreté sensorielle produite par des murs complètement nus finirait par fortement le perturber.

|

| La privation totale de stimuli comme incarcération ultime. George Lucas, scène du film "THX1138", 1971. |

Mais aussi, et surtout, parce que les images qui nous entourent bâtissent une galaxie de références qui renvoient aux moments, aux choses et aux personnes qui comptent pour nous. Elles sont comme des livres dont la couverture dissimule un univers d’émotions, de connaissances et de souvenirs que notre esprit ne demande qu’à feuilleter au moindre regard.

*

Dans la plupart des sociétés, ces images constituent autant de piqûres de rappel des grands mythes qui fondent notre existence et permettent de les décliner au quotidien.

Dans la chambre d’un chrétien, par exemple, une peinture religieuse, ou même un simple crucifix, suffit à déployer pour lui le moment de la passion du Christ et, par-delà, l'ensemble du système de croyances qui définit son existence, de sa naissance à sa mort.

De même, en Inde, de nombreuses communautés autochtones ont développé un large répertoire de motifs évoquant leurs divinités tutélaires. Ces images contribuent aux cérémonies rituelles, mais sont aussi régulièrement redessinées sur les murs et le sol des demeures pour leurs qualités visuelles et comme symboles de protection.

Quand aux maisons traditionnelles japonaises, elles disposent, en général, d'une alcôve où l'on place estampes, calligraphies, ikebana ou objets précieux – le tokonoma –, un espace qui semble hérité des autels funéraires privés et qui, parfois, retrouve également cette fonction.

*

Mais

dans l'Occident moderne, avec le désintérêt progressif pour les

religions historiques et le développement de la notion d'individu

autonome, c'est à chaque personne que revient le rôle de choisir ses

propres mythes et de bâtir son système de références ou, plutôt, les

différents systèmes de référence associés à ses sphères d’intérêt et ses

réseaux d’attachements.

Ainsi,

la photo de mariage qui trône sur un meuble du salon rappelle le moment fondateur de la cellule familiale. Et le pêle-mêle, fixé

au mur avec les images des enfants et des grand-parents, la prolonge en

évoquant la présence continue et inaliénable de la filiation.

|

| La famille Clow, Canada, début du vingtième siècle. |

Un simple trophée sportif est, lui aussi, porteur d'un dense réseau

d'affects. Actualisant l'engagement pour un club, il remémore les

moments partagés avec l'équipe et les supporters – entrainements,

déplacements, compétitions, fêtes... – et ressuscite les moments de

transe collective qui soudent les participants et réaffirment, au plus

profond d'eux-mêmes, leur appartenance indéfectible à une communauté.

|

| Chambre pour deux frères passionnés de football. |

Même les magnets sur nos frigos, ceux que nous avons acheté lors d'une

visite ou d'un voyage, jouent un rôle similaire. Ils font ressurgir en

nous l’état de bien-être que nous avons pu éprouver en ces occasions et

réactivent un moment de sociabilité où nous avons participé à ces

rituels contemporains que sont le voyage de vacances, la visite d'une

exposition ou l'excursion dans un site réputé.

*

Évocation

de souvenirs personnels, nécessité de répondre à des codes sociaux,

réaffirmation de l’appartenance à un monde partagé, l’agencement des

images que nous mettons sur nos murs constitue également une création à

part entière.

En

effet, à l'égal d'une peinture, d'un collage, d'un cabinet de curiosité ou d'une installation

artistique, il s'agit d'une œuvre en soi qui organise une multitude

d'éléments hétéroclites qui doivent se répondre les uns les autres pour

construire l'univers cohérent de notre autobiographie visuelle.

*

Cependant,

nous ne sommes pas tous préparés à cet indispensable travail de

création plastique. On comprend dès lors l'intérêt sans cesse réaffirmé

pour les livres, magazines et sites de décoration qui nous proposent

modèles et recettes pour mener à bien ce délicat exercice.

|

| Magazine "Elle décoration", 2022. |

Le

risque est, bien sûr, de compromettre la sincérité de notre aménagement et

de voir notre imaginaire personnel biaisé par les codes de la société

de consommation. Mais, en échange de nos achats, celle-ci nous permet de

coordonner nos différents réseaux d'attachement au sein de son immense

système de références matérielles. Elle procure ainsi à notre esprit ce

dont il a le plus besoin : un univers parfaitement cohérent, ou tout au

moins, son illusion.

D’ailleurs,

en guise de cadeau de fidélité, la société de consommation nous offre

désormais, pour la modique somme de quelques centaines d’euros, un

nouveau mur, un mur virtuel mais infini sur lequel afficher ces images qui nous

dessinent, nous, notre communauté et notre monde.