300 kilos d'intentions

L’événement

inaugural de l’art contemporain est daté de 1917, lorsque Marcel

Duchamp présente au Salon des Indépendants de New York une œuvre

intitulée Fountain. Un urinoir acheté dans un grand magasin et signé du pseudonyme de R. Mutt.

L’histoire

communément admise veut que cette œuvre iconoclaste ait été refusée,

malgré le fait que le salon était ouvert à tous les artistes, sans aucun

critère de jugement. Un injuste rejet qui inscrit Fountain dans la continuité des créations trop en avance sur leur temps pour être comprises.

|

| Marcel Duchamp, "Fountain", photo d'Alfred Stieglitz, 1917. |

Depuis

quelques années déjà, Marcel Duchamp s’était détourné de la peinture

"cubisto-futuriste" qui avait fait sa réputation et rejetait ce qu’il

appellera l’art rétinien, c’est-à-dire une forme d’art qui ne s’apprécie

qu’à travers la vision et le plaisir esthétique qui en découle.

Et il

avait commencé à produire des œuvres en choisissant des objets "tout

fait", d’où leur nom de Ready made. "À

New York, en 15, j’avais fait une pelle à neige. […] L’intéressant dans

tout ça […] c’était l’idée de trouver quelque chose dans ces objets qui

ne soit pas attrayant au point de vue esthétique. La délectation

esthétique était exclue".

Ainsi,

malgré ce que pourrait laisser penser les somptueux modelés de la photo

d’Alfred Stieglitz, publiée dans la revue "The Blind Man", qui confère à l’urinoir basculé sur le dos l’aspect d’une statuette de Bouddha, la destination de Fountain

n’est pas l’œil, mais l'esprit. Il ne s’agit pas d’une sculpture au mode de production

un peu particulier, nous sommes en présence de la matérialisation d’une

idée.

L'informe des idées

Dans

la peinture occidentale, jusqu'au dix-neuvième siècle,

l'effet produit par l'image s'appuie, avant tout, sur les sensations

produites par le sujet de l'œuvre — portrait, paysage, scène de genre — et sur sa mise en forme.

Avec l'arrivée de l'impressionnisme

et, plus encore, de l'art abstrait, le sujet disparaît. Seules les formes et les couleurs

du tableau se chargent de captiver le "regardeur".

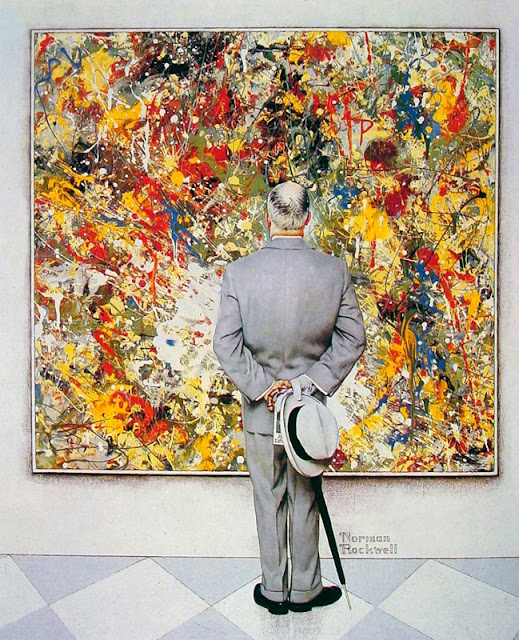

Mais, à partir du milieu du vingtième

siècle, un nouveau courant de l'art occidental déplace le moteur de l'appréhension des œuvres depuis le pôle des sensations vers celui de la cognition et du concept.

|

| Raphaël, "Baldassare Castiglione", vers 1515. Sonia Delaunay, "Prismes électriques", 1914. Lucio Fontana lacérant son œuvre "Concept spatial", 1962. |

Héritier

des expérimentations de Marcel Duchamp qui voulait rejeter le "plaisir

rétinien" que procure la contemplation, l'art conceptuel s'est donné

pour mission d'exposer des idées plutôt que des œuvres.

Lorsque

Duchamp achète un porte-bouteille, une pelle ou un urinoir dans une quincaillerie

et les amène dans une galerie d'art, ce n'est pas pour démontrer que les

objets de la vie quotidienne peuvent avoir autant de qualités plastiques

que des œuvres d'art. Ce qu'il déclare exposer, avec ce qu'il appelle

ses Ready made, ce n'est pas l'objet en soi, c'est une idée immatérielle : l'appréciation

des choses est dépendante du contexte dans lequel elles sont

présentées. En l’occurrence, un objet de

la vie quotidienne peut devenir une œuvre d'art si un artiste décide de le présenter comme

tel dans une galerie.

Cependant,

pour apprécier l'absence de forme visible de ces œuvres intellectuelles, il faut être

renseigné sur la démarche qui les motive. Sinon, il n'y a rien à se

mettre

sous la dent ou, plutôt, sous "l'œil de l'esprit". Ce qui a été largement reproché à

l'art conceptuel et à ses développements connus sous le nom d'art

contemporain.

En effet, les

déclarations d'intention que les artistes et les commissaires d'exposition mettent à la

disposition du public ne sont d'aucune aide. Une œuvre est un tout cohérent, la rencontre avec elle doit produire une étincelle immédiate.

Lui coller des post-it pédagogiques n'y fait rien. De même qu'on ne peut faire rire en expliquant pourquoi une histoire drôle est drôle, la Planche rouge de John McCracken ne suscitera pas d'expérience esthétique parce qu'on nous indiquera pourquoi elle est rouge et posée de biais contre le mur.

La chair des concepts

Marcel Duchamp avait probablement compris cette difficulté. Si on veut toucher le regardeur, il est impossible d'exposer

des idées très

longtemps sans leur donner un peu de

chair, c'est-à-dire leur permettre de provoquer des sensations, voire des émotions. Ce qui

l'a amené à mettre ce constat en pratique avec sa dernière œuvre

intitulée Étant donnés : 1° la chute d'eau 2° le gaz d'éclairage… — une installation où le regardeur est convié à observer par

un trou percé dans une porte en bois ce qui, au premier abord, semble être une

scène de crime sexuel.

|

| Marcel Duchamp, "Étant donnés : 1° la chute d'eau 2° le gaz d'éclairage…", 1946-66. Vue de l'installation. |

Mais

l'œuvre de Duchamp n'est pas ce diorama qu'il a fabriqué secrètement

durant vingt ans et qui ne fut découverte qu'après sa mort. L'œuvre

consiste dans l'expérience qu'en fait le regardeur.

La

gêne d'être transformé en voyeur en présence des autres visiteurs du

musée, qui attendent leur tour pour coller leur œil à la porte, produit chez lui un mélange de fortes émotions. Ce qui, associé à

ce qu'il cherche à comprendre des intentions qui ont pu amener Marcel

Duchamp, artiste de réputation internationale, à produire cette attraction malsaine, le plonge dans un inexplicable vertige.

Ici, la réflexion sur l'art occidental, la notion de contemplation et la position de spectateur ne reste pas purement théorique, comme avec les Ready made. Elle est inextricablement tissée avec des sensations. Mieux, elle est incarnée en elles. Elle ne pourrait exister sans elles.

Un subtil équilibre

En refusant de faire intervenir le "plaisir rétinien" comme moteur principal de l'expérience esthétique, l'art

contemporain s'est donné un cahier des charges particulièrement difficile : explorer les limites de l'art.

Dans ce but, il ne s'agit plus de fabriquer des artéfacts (images, installations, performances) pour leurs qualités formelles, mais pour la manière dont ils vont interagir avec ceux qui les perçoivent. La matière première du travail des artistes contemporains est donc immatérielle. Elle est constituée par les intentionnalités qui entourent l'œuvre — c'est à dire l'ensemble des intentions affichées par l'auteur et celles qu'on lui attribue, celles déployées par l'œuvre elle-même et l'endroit où elle se trouve.

C'est ce jeu d'intentions, en lieu et place des formes et des couleurs de l'art "traditionnel", qui a la charge de susciter une expérience esthétique.

|

| Bertrand Lavier, "Brandt-Haffner", 1984. |

|

| Jeff Koons, "New-Hoover-Deluxe-Shampoo-Polishers", 1980-86. |

Mais pour cela, il ne suffit pas de continuer à exposer des objets du quotidien dans un musée où, a priori, ils n'ont rien à faire. Marcel Duchamp s'en est chargé avec ses Ready made et l'idée est maintenant épuisée. Le peu d'enthousiasme que suscite le déploiement d'électro-ménager de Bertrand Lavier ou de Jeff Koons, par exemple, le montre clairement.

Au contraire, il est nécessaire de faire en sorte que l'installation matérielle soit également une installation mentale qui retient l'attention et la modèle de façon appropriée.

C'est ce qu'ont manifestement intégré Peter Fischli et David Weiss. En inventant une manière inattendue de présenter de banals objets, ils créent, dans l'esprit du regardeur, une tension entre deux types de représentation mentale : d'une part, celle statique et sage que les ustensiles ménagers sont censés avoir pour nous et, d'autre part, leur agencement en équilibre précaire qui les transfigure en acrobates de cirque.

La dissonance cognitive que cela produit fonctionne de la même manière que la naissance d'une idée dans le cerveau humain. Le rapprochement inopiné entre deux domaines qui n'ont rien à voir habituellement provoque une sorte de court-circuit. Une étincelle qui, en présence d'une œuvre, se développe en expérience esthétique mais qui, dans d'autres contextes, peut se manifester par le rire lorsqu'on découvre la chute d'une histoire drôle, ou l’enthousiasme qui accompagne l'invention scientifique.

*

La

comparaison entre deux autres installations similaires nous permet de

mieux comprendre comment une idée peut se transformer en œuvre et

toucher ses regardeurs.

L'installation de Mathieu Mercier, intitulée Le pavillon, a été couronnée, en 2003, par le premier prix Marcel Duchamp. Il

s'agit de la reproduction grandeur nature, ou presque, d'un pavillon de banlieue. On saisit aisément l'intention

de l'auteur : exposer la banalité de l'existence périurbaine dans un

lieu dédié à l'exceptionnalité de la création.

Cependant, le pavillon en question n'est qu'une maquette stylisée qui ne possède pas la moindre

particularité, patine ou signe de vie qui suggérerait une existence passée. Il n'est que l'idée d'un pavillon. Si bien que, à défaut d'inventer une forme sensible dans laquelle s'incarner, l'installation ne traduit que son intention première et échoue ainsi à créer de la dissonance chez le regardeur.

*

À l'inverse, la même année, Erwin Wurm expose La maison obèse. Il s'agit, là aussi, d'un pavillon de banlieue. Mais, loin d'être une réplique banale, il se boursouffle et dégouline, comme s'il était constitué de crème chantilly — une manière pour l'auteur de stigmatiser les effets de la

surconsommation.

Notée sur le papier, cette intention de critique sociale pourrait laisser le

spectateur aussi indifférent que le Pavillon de Mathieu Mercier. Mais, ici, le propos s'incarne dans une forme immédiatement sensible, presque palpable. Les intentions intellectuelles et formelles sont fusionnées en un raccourci foudroyant. La grotesque évidence de cette maison de Dame Tartine périurbaine provoque le sourire, mais suggère également des

implications sociales et existentielles qui résonnent longuement en nous.

Le poids des intentions

L'installation de Jean-François Boclé, Les larmes de l'Homme-banane,

illustre de manière explicite la fragilité de cet équilibre. Lorsqu'on

découvre ce corps de gisant composé de 300 kilos de bananes, on est immédiatement saisi par la présence de ce gisant. Notre représentation du corps vient alors s'entrechoquer avec celle de ce déversement de fruits en cours de

pourrissement, convoquant des visions de créatures surnaturelles — golem, monstre du docteur Frankenstein ou zombie.

Pas

besoin d'explications pour ressentir qu'il s'agit d'une évocation

critique des "républiques bananières" et des "monocultures d'exportation

faisant fi de la santé et des droits fondamentaux des ouvriers

agricoles". Nous le ressentons en nous.

Mais,

lorsqu'on s'en approche, on découvre que la peau des bananes est

scarifiée de formules telles que "Garbage tropics", "Consomme

toi", "Eat your liberty", "Poetica bananera"...

|

| Jean-François Boclé, "The Tears of Bananaman", détail. |

On

quitte alors l'état singulier de l'expérience esthétique pour retourner

au mode de l'attention réflexive, celui qui va nous permettre

de prendre connaissance des informations gravées sur les bananes. Les

jeux de mots, parfois astucieux, de certaines formules n'y peuvent rien.

Le charme est inexorablement rompu par des intentions trop clairement

affichées qui font écran à la magie de l'œuvre...

|

| L'Homme-banane en phase finale de décomposition. |

Jusqu'à ce que, plusieurs jours plus tard, le

processus de pourrissement des fruits, partie intégrante de l'installation, rende illisibles les inscriptions

superflues. L'Homme-banane retrouve alors toute sa puissance macabre.

*

Au lit, l'installation de Ron Mueck, repose sur un dispositif semblable : un, ou plutôt, une gisante.

Nous

sommes au chevet d'une femme qu'on suppose en détresse.

S'éveille-t-elle sur une nouvelle journée de morne ennui ? Est-elle

malade ? Est-ce juste la gêne d'être entourée de visiteurs non requis

? Nous n'en saurons rien.

Et

cette ignorance nous laisse dans un état de complète

expectative. D'autant plus que cette femme mesure près de trois mètres

de long.

|

| Ron Mueck, "Au lit", 2005. |

Face à cette pathétique géante d'un réalisme hallucinant,

notre esprit essaie de concilier deux phénomènes antagonistes. D'une

part, les mécanismes de l'empathie qui nous font éprouver de la

compassion pour cette femme qui pourrait être une parente ou une voisine

et, d'autre part, notre image mentale du corps humain qui nous dit que, non, une

telle anomalie ne peut exister.

|

| Ron Mueck, "Au lit", 2005. |

Rien ne colle dans cette situation, nous

le ressentons au plus profond de nous-même. Et l'absence complète

d'explication, l'impossibilité d'accrocher des intentions

simplificatrices à cette œuvre, nous force à laisser de côté notre

conscience purement réflexive et accepter telle quelle la dissonance de la situation.

Ce qui a

pour effet de nous ouvrir à un espace extra-ordinaire, celui

de l'expérience esthétique.

*

L'expérience esthétique est un mode d'attention particulier, bénéfique au bon fonctionnement de l'esprit. Cela explique pourquoi, depuis des millénaires, l'être humain cherche à susciter ce type d'expérience à travers l'invention d'artefacts et de dispositifs toujours renouvelés.

C'est ainsi qu'au vingtième siècle, est apparu un nouveau genre d'œuvres plastiques qui ne s'appuie pas sur les mêmes dispositifs attentionnels que les peintures et les sculptures des époques précédentes.

|

| Scène du film de Ruben Östlund "The square", 2017. |

Il s'agit, pour cette nouvelle forme d'expression, de cibler nos modèles de cognition (c'est-à-dire la manière dont nous appréhendons les choses et les êtres), ainsi que les intentionnalités que nous ne pouvons nous empêcher de leur attribuer. L'objectif étant d'amener des éléments, habituellement incompatibles, à se côtoyer pour provoquer une dissonance cognitive.

En cela, l'art contemporain procure un formidable terrain d'expérience pour comprendre la manière dont les images, indépendamment de leurs qualités formelles, sont capables d'agir sur nous.

Sources principales :

Revue "The Blind Man", n°2, 1917 disponible en ligneAlessandro Pignocchi, L’œuvre d’art et ses intentions, Odile Jacob, 2012

Kay Larson, Where the Heart Beats, Penguin, 2012

Sur l'art contemporain : Trois nuances de blanc

Sur l'équilibre sensations/cognition : Le marché des émotions

%20de%20Marcel%20Duchamp%201912.jpeg)