Moche comme un rond-point ?

Lors d’un cours sur la photographie documentaire, j’expliquais à des étudiants en architecture la manière dont certains photographes réussissent à faire des images remarquables à partir de paysages sans qualité. Dans ce but, j'avais présenté quelques photos de Raymond Depardon où il documente la transformation de la périphérie des villes et des villages. Le type de paysage qu’un article de magazine devenu célèbre a qualifié de "France moche".

J’étais en train d’expliquer comment le cadrage de l’image, l’utilisation des lignes de fuite, la saturation des couleurs servaient un propos quasiment sociologique, lorsqu’une main se leva, accompagnée d’une épineuse question.

"Monsieur, qu’entendez-vous par moche ?"

"Monsieur, qu’entendez-vous par moche ?"

*

Lorsque l’étudiant m’avait interpellé sur ma définition du "moche", je n’avais pas encore entamé mon investigation sur les mécanismes qui font qu’on apprécie, ou non, les images. Après un moment d’hésitation, j’avais donc prudemment cantonné ma réponse à des critères plus ou moins incontestables de pauvreté architecturale, urbaine et paysagère…

Or moche n’est pas synonyme de médiocre.

L’environnement produit par les zones d’activité aménagées à moindre frais peut être qualifié, sans conteste, de médiocre.

L’environnement produit par les zones d’activité aménagées à moindre frais peut être qualifié, sans conteste, de médiocre.

Mais un pavillon standardisé qui se hausse sur son vide sanitaire, se pare de fausses pierres et prétend à une symétrie palatiale, c’est la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf.

Mooooooche sonne alors comme le bruit que produit la baudruche que l’on dégonfle…

Mooooooche sonne alors comme le bruit que produit la baudruche que l’on dégonfle…

On pourrait donc dire, dans un premier temps, que le moche se manifeste lorsque s’affichent des ambitions disproportionnées par rapport aux moyens mis en œuvre. C’est-à-dire l’exact inverse des œuvres susceptibles de provoquer une expérience esthétique en raison de la parfaite cohérence de leurs formes et de leurs intentions.

Moche et méta-moche

Cependant, cette définition laisse de côté les multiples connotations sociales dont se pare le terme moche. Il n’est pas surprenant que l’article "Comment la France est devenue moche" ait suscité une vive polémique, et que ses opposants aient dénoncé la stigmatisation du goût populaire par une élite intellectuelle parisienne.

|

| "Une" du magazine Télérama, février 2010. |

En effet, moche, comme beau ou laid, est avant tout un jugement de goût. Une question qui remonte au dix-septième siècle, avec le développement de l’individualité qui permet d’afficher sa personnalité – et son rang – au travers de choix esthétiques. Une question qui a fait l’objet de longues disputes philosophiques, certains défendant l’existence d’un beau incontestable tandis que d’autres montraient la relativité des jugements de goût.

|

| Franz Xaver Messerschmidt, "Tête de caractère", 1775-80 - Masque Yupik, "Esprit aux 2 poissons", Alaska. |

Aujourd’hui, le doute n’est plus possible. L’ethnologie nous montre l’incroyable diversité de l’invention esthétique dans le monde, la sociologie nous explique comment les goûts sont biaisés par les apprentissages et le milieu social, et les neurosciences ont renoncé à trouver une explication uniquement biologique au fait qu'on apprécie, ou non, certaines formes. L'expérience esthétique – c'est-à-dire ce qui nous fait dire qu'on trouve quelque chose beau – repose sur l’activation de vastes réseaux neuronaux synchronisant à la fois émotion, mémoire et connaissances. Une activation dépendante de paramètres internes comme de circonstances externes. D’où la diversité des goûts et des moments où ils s’expriment.

Serge Bourgeat et Catherine Bras, "Le rond-point en France : approches plurielles d’un objet géographique émergent", Géoconfluences, mai 2023

Luc Gwiazdzinski, "Le rond-point, fabrique quotidienne de solidarités", The Conversation, 2019

Nicolas El Haïk‑Wagner, "Les ronds-points de la 'France moche', acteurs politiques inattendus d’une mobilisation sociale inédite", Géographie et cultures, n°114, 2020

*

Mais, à la différence de la beauté et de la laideur qui concernent surtout l’appréciation des formes, le moche s’adresse principalement aux intentions qui les accompagnent. Moche est un jugement qui stigmatise ceux qui ne maitrisent pas les codes de la distinction sociale associée aux formes – les codes du paraître.

Cependant, avec la remise en cause des hiérarchies et valeurs traditionnelles par la société de consommation, le moche a acquis une nouvelle dimension : on en joue pour se libérer des codes. C’est le cas dans la mode où certains vêtements et accessoires défient délibérément les règles de l’élégance. Concours de pulls moches et vogue des crocs en témoignent.

Le moche assumé, le moche au second degré, le méta-moche, verse alors dans le mignon, la déclinaison kitsch de la beauté.

Le moche assumé, le moche au second degré, le méta-moche, verse alors dans le mignon, la déclinaison kitsch de la beauté.

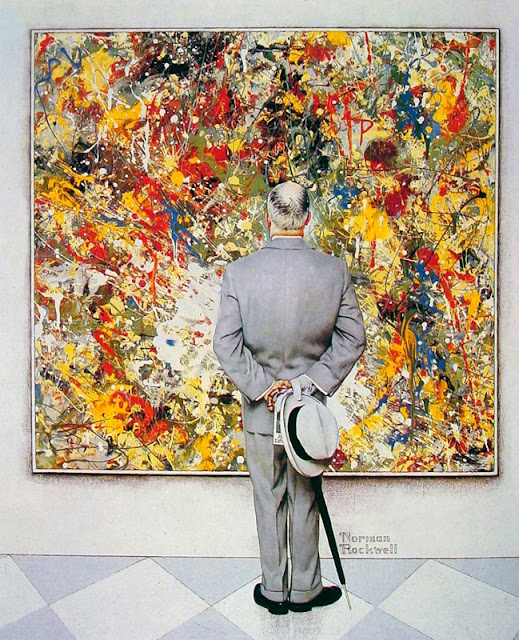

L’art contemporain qui s’est donné pour mission de jouer avec les limites de l’art, ne pouvait que s’emparer du kitsch – et du moche.

D’autant plus que, fortement décrié, à la fin du vingtième siècle, pour la médiocrité, l’hermétisme ou la laideur de ses productions, il trouvait là une parade en délivrant des œuvres ludiques, auto-parodiques et inoffensives.

Moche, l’art contemporain ? Oui, mais de manière pleinement assumée. Et donc incontestable.

Le goût des ronds-points

Et la "France moche", dans tout ça ?

Ce que dénonce l’article de Télérama concerne principalement l’indigence de l’aménagement des périphéries urbaines. Un effet de l'avidité financière de l'industrie et de la grande distribution qui installent leurs hangars à moindre frais dans les zones d’aménagement concerté. Et une conséquence de la promotion immobilière qui ne cherche qu’à dégager le maximum de profit des lotissements standardisés dont elle saupoudre copieusement ce qui s'appelait, autrefois, la campagne.

Le paysage qui en résulte est désolant, mais la question du goût n’est pas vraiment en cause puisque, le plus souvent, aucune intention esthétique n’a présidé à ces territoires de la cupidité.

La question du goût n’apparaît véritablement que lorsque les habitants essaient, à juste titre, de s’approprier ces espaces sans âme. Et, notamment, les 40 ou 50 000 ronds-points dont l'aménagement figure en bonne place dans les débats et les sites consacrés à la "France moche".

Le rond-point est un aménagement destiné à fluidifier les flux de circulation. Il est purement fonctionnel. Or, l’être humain ne peut se contenter de simple fonctionnalité. Il doit attribuer un sens à tout ce qui l’entoure – et pas seulement un sens giratoire. C’est pourquoi les communes, cernées par la géométrie désincarnée des réseaux routiers, ont cherché à se réapproprier l’espace résiduel du terre-plein central pour l’intégrer à leur monde et redonner un peu de personnalité à leur territoire aseptisé.

C'est ainsi que fleurissent sur les ronds-points de France les symboles d’une vie traditionnelle désormais évanouie – roues de moulin, charrues, arrosoirs, petit pont de bois enjambant une rivière… À moins que ce ne soient les emblèmes de quelques particularités locales, elles aussi, fréquemment disparues.

Mais,

faute d’expérience, cet exercice de créativité s’avère souvent

maladroit, affichant des références culturelles

stéréotypées et des compétences décoratives incertaines. Le rond-point

bascule alors dans le kitsch, combinant gadgets surdimensionnés et plates-bandes

municipales façon troisième république.

Échaudés par les ricanements désobligeants que suscitent souvent les ronds-points, les municipalités se sont alors tournées vers les spécialistes du goût : les artistes.

Cela tombait bien. Comme on vient de le voir, une tendance de l’art contemporain, dans la foulée de Jeff Koons, venait tout juste de faire ses premières armes dans la greffe audacieuse du kitsch sur la branche plutôt aride de l'art conceptuel et elle s'avérait prête à relever le défi.

Cela tombait bien. Comme on vient de le voir, une tendance de l’art contemporain, dans la foulée de Jeff Koons, venait tout juste de faire ses premières armes dans la greffe audacieuse du kitsch sur la branche plutôt aride de l'art conceptuel et elle s'avérait prête à relever le défi.

|

| Patrick Raynaud, "Rond-point des Buers", 1989. |

Les

résultats n'ont guère été plus probants, et les critiques tout aussi

contrastées.

Il faut dire que la statuaire publique est un exercice

particulièrement difficile car elle constitue

un redoutable dispositif attentionnel. Regardez-moi, dit-elle. Admirez

mes efforts pour paraître belle, ingénieuse, surprenante. Une volonté de paraître qui appelle irrémédiablement un jugement de goût.

Avec le risque de se voir participer au concours du rond-point le plus moche...

Plus belle la vie

En fait, la plupart des ronds-points souffrent d'un défaut inhérent à leur situation politico-administrative : coûteux à réaliser, ils doivent satisfaire aux exigences de la communication institutionnelle qui gère l'image du territoire qui les a financés. Une communication calibrée qui ne peut se satisfaire de l'absence d'un propos évident – une absence pourtant indispensable pour activer le type d'attention requis par l'expérience esthétique.

C'est pourquoi, en cherchant à soigner une image consensuelle, "propre sur soi" et "bien comme il faut", avec des œuvres aux intentions trop évidentes et des plantations manucurées, les ronds-points fabriquent, la plupart du temps, des paysages désespérément privés de vie.

Ce n'est qu'au moment où les intentions des aménageurs sont perturbées par un événement imprévu que le rond-point devient capable de nous transmettre un petit frémissement.

Lorsque, par exemple, l'ironie du sort amène l'un de ces dispositifs, pourtant destiné à améliorer la sécurité routière, à se voir déchiqueté par un accident automobile, comme cela s'est produit sur un rond-point de Villeurbanne. L'image, un peu pauvre, des deux bâtiments en équilibre tête-bêche, s'est alors trouvée brutalement enrichie de multiples implications concernant le contrôle et le hasard, les intentions et l'imprévu – de complexes connotations qui, en suscitant à la fois effroi et sourire, l'ont chargée d'une sorte de vertige cognitif.

|

| Étienne Bossut, "Autour d’un abri jaune", Villeurbanne, 1988-2020. |

Mais

cette réinvention involontaire n'était probablement pas acceptable pour l'image de la commune et la valorisation du lieu. Peu de temps après l'accident, l'œuvre régulièrement contestée depuis son inauguration a été, finalement, démontée.

*

Le seul moment où les ronds-points ont véritablement réussi à prendre vie, c'est durant la brève période où les Gilets jaunes les ont investis comme plateforme revendicative et lieu de convivialité.

On

pouvait alors pester contre les bouchons que cela créait, on pouvait désapprouver les

revendications des occupants de ces ronds-points en révolte, mais il ne

venait à l’idée de personne de les trouver moches.

Soudain,

dans un moment d’invention sociale et urbaine, les Gilets jaunes

avaient réussi ce que tous les embellissements planifiés

échouent à produire : la réappropriation

par ses habitants d’un territoire déshumanisé pour en faire un lieu de vie, de rencontre et d'échange, la création d'une place publique jusqu'alors inexistante dans l'espace atomisé du périurbain, un lieu pour reprendre en main sa destinée et tenter de donner un sens à son existence.

Beau, laid, moche, les jugements de

goût n’avaient plus aucune raison d’être. L'intérêt des rond-points ne reposait plus sur leur aménagement plus ou moins réussi, plus ou moins apprécié, il s’agissait

du surgissement inattendu de l’invention. Une invention d'autant plus sidérante qu'elle n'entrait dans

aucun des domaines encadrés par la création institutionnalisée et, encore moins, dans celui de l'aménagement concerté.

Pour en savoir plus en ligne :

Vincent Remy, Xavier de Jarcy, "Comment la France est devenue moche", Télérama, 2010

Serge Bourgeat et Catherine Bras, "Le rond-point en France : approches plurielles d’un objet géographique émergent", Géoconfluences, mai 2023

Luc Gwiazdzinski, "Le rond-point, fabrique quotidienne de solidarités", The Conversation, 2019

Nicolas El Haïk‑Wagner, "Les ronds-points de la 'France moche', acteurs politiques inattendus d’une mobilisation sociale inédite", Géographie et cultures, n°114, 2020